|

|

La

nutrition chez les végétaux

3. Fertilité

du sol

|

|

3-

Fertilité des sols et agriculture

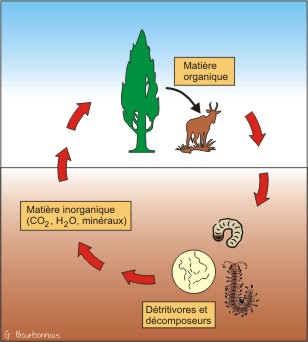

Dans

la nature, la matière est continuellement recyclée.

La matière organique qui retourne au sol est fragmentée

par les organismes qui y vivent (on les appelle les détritivores)

et finalement minéralisée (transformée en

matière inorganique) par les bactéries (qu'on appelle

décomposeurs). La fertilité du sol dépend

de ce recyclage. |

|

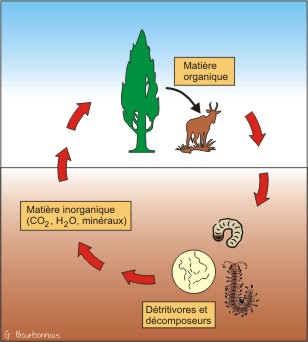

En

agriculture, le cycle est brisé. Une partie souvent importante

de la matière organique (végétaux qui ont

poussé) est exportée et non recyclée en engrais.

DONC

le sol s'appauvrit en engrais à chaque récolte.

DONC,

si on veut que le sol conserve sa fertilité, il faut rajouter

des fertilisants. On peut utiliser :

- Fumures

organiques

- Engrais

chimiques

Fumures

organiques

Les

fumures organiques, ce sont les déchets végétaux

et/ou animaux que l'on réintègre dans le sol. Surtout

si le fertilisant est riche en matières végétales,

ce mode de fertilisation est très bénéfique

pour la qualité des sols:

- Favorise

la vie des organismes du sol

Les fumures organiques servent de nourriture aux organismes

animaux du sol. Ils favorisent le maintien des chaînes

alimentaires complexes dans le sol.

- Maintient

la qualité physique du sol

Un bon sol doit contenir de l'humus. L'humus permet au sol de

demeurer friable, aéré, de retenir efficacement

l'eau entre les pluies (et donc de retenir aussi les engrais).

- Enrichit

le sol en nutriments. Évidemment la décomposition

de la matière organique fournit des éléments

nutritifs aux plantes. Ces éléments sont libérés

progressivement au fur et à mesure que la matière

se décompose.

Certains fertilisants

organiques peuvent causer des dommages environnementaux. C'est

le cas des lisiers de porcs (le Québec

en produit des quantités astronomiques!). Ces lisiers sont

d'excellents fertilisants (très riches en azote), mais

ils contiennent peu de matière végétale.

Ils ne reconstituent donc pas l'humus du sol. Puisqu'ils sont

liquides, on peut en épandre de grandes quantités.

Cependant, surtout si le sol est pauvre en humus, ils peuvent

facilement être lessivés vers les nappes phréatiques

(nappes d'eau souterraines) ou vers les cours d'eau environnants.

Un épandange excessif de lisier peut polluer les cours

d'eau environnants ou les eaux souterraines.

|

Pour

produire une tonne de grains de blé, le sol perd

:

- 18,

2 Kg N

- 3,6

Kg P

- 4,1

Kg K

|

|

|

Engrais

chimiques

Les

engrais chimiques sont faits d'éléments minéraux

directement assimilables par les plantes. Ils ont de nombreux

avantages pour l'agriculteur:

- On

peut en modifier la composition selon le sol cultivé

et les besoins spécifiques des plantes cultivées.

- On

peut en épandre de grandes quantités (pas trop

quand même, au-delà d'une certaine dose, ça

ne donne plus rien d'en ajouter; ils peuvent même rendre

le sol hypertonique).

- Ils

sont faciles à manipuler et à entreposer.

Mais

ils peuvent être dommageables à long terme:

- Ils

ne reconstituent pas l'humus (la part organique)

des sols puisqu'ils sont faits de matière inorganique.

- Ils

sont donc peu favorables à la vie des organismes

vivants du sol.

- Leur

production est coûteuse en énergie (engrais

azotés surtout; voir, plus loin, le procédé

de production de ces engrais).

- Ils

sont appliqués à forte dose quelques fois dans

la saison (l'engrais provenant de l'humus est, lui, libéré

progressivement). Les surplus sont facilement lessivés

vers les cours d'eau environnants plutôt que de profiter

à la croissance des plantes.

L'irrigation

L'agriculture

nécessite beaucoup d'eau surtout en climat chaud et sec.

Cette eau est souvent puisée dans des nappes souterraines

qui peuvent s'épuiser.

Dans

les régions les plus sèches de la planète,

l'irrigation peut entraîner la salinisation

des sols. En effet, lorsqu'on irrigue fréquemment, ce qui

est nécessaire en climat sec, l'eau d'irrigation s'évapore,

mais le sel qu'elle contenait (l'eau n'est jamais pure, elle a

toujours une certaine teneur en sel) demeure dans le sol qui devient

plus salé. Après des années d'irrigation,

le sol peut devenir trop salé pour supporter la croissance

des plantes.

|

Au Québec

où les précipitations sont importantes et

où l'agriculture utilise peu d'eau souterraine, on

ne fait pas face à ce genre de problème. L'eau,

au Québec, est un bel exemple d'une ressource

renouvelable. Une ressource est dite renouvelable

si sa consommation n'excède pas son renouvellement.

Au Québec,

environ 80% de la population s'approvisionne en eau de surface

(fleuve St-laurent, lacs et rivières). Cette eau

de surface doit être traitée par des usines

de filtration afin de la rendre potable. Le coût de

ce traitement varie entre 50 cents et 1$ le 1000 L. Si la

source d'eau est importante (fleuve, rivière, grand

lac), la consommation excessive de cette eau aurait des

conséquences économiques (la facture de taxe

municipale risque de grimper s'il faut augmenter la production

des usines d'épuration), mais pas du tout de conséquences

sur l'environnement. Par contre, il pourrait y avoir problème

au cours des périodes les plus sèches de l'été

si la source d'eau était limitée. Ce serait

le cas, par exemple, d'une mucicipalité dont l'approvisionnement

en eau se ferait à partir d'un petit lac.

Le reste

de la population consomme de l'eau souterraine (nappes phréatiques

profondes ou puits de surface). Cette eau très pure

n'a presque pas besoin de traitement avant d'être

distribuée. L'eau souterraine se renouvelle constamment

à partir de l'eau des précipitations qui s'infiltre

dans le sol. Les quelques études menées sur

le renouvellement de l'eau souterraine ont montré

que le prélèvement humain pour la consommation

est négligeable par rapport au taux de renouvellement.

Actuellement,

il ne semble donc pas y avoir de problème d'épuisement

de la ressource, même là où on puise

de grandes quantités d'eau souterraine. La prudence

est tout de même de mise puisque peu d'études

ont été faites sur la capacité de renouvellement

des eaux souterraines. Évidemment, il faut dire qu'en

matière d'eau, le Québec est une région

particulièrement favorisée par rapport au

reste de la planète.

|

|

|

3/4

des eaux douces consommées au monde sert à

l'agriculture

Aux

USA, 25% des eaux souterraines sont consommées plus

vite qu'elles ne se renouvellent (70% dans certaines régions

du Texas).

En

Californie, 85% de l'eau douce consommée est utilisée

pour l'agriculture.

|

|

©

Gilles Bourbonnais / Cégep de Sainte Foy

|